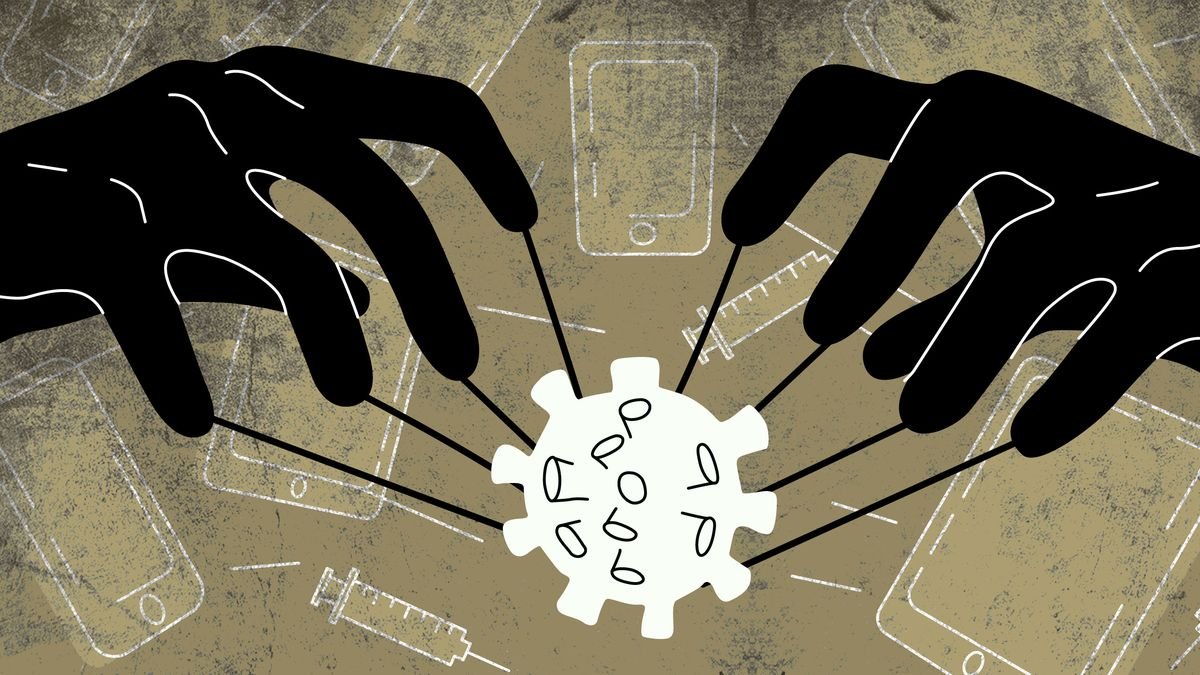

Théories du complot : entre rumeurs avérées et fantasmes persistants

Depuis toujours, les théories du complot fascinent et inquiètent à la fois. Elles naissent souvent de rumeurs, de témoignages jugés peu crédibles, ou d’une défiance profonde envers les institutions. Pourtant, certaines de ces théories, initialement écartées comme invraisemblables, ont fini par se révéler fondées, confirmées par des fuites de documents, des déclassifications officielles ou des enquêtes journalistiques rigoureuses. Cette ambivalence entre vérité et fiction nourrit un débat complexe, où le discernement devient une arme indispensable.

L’histoire regorge d’exemples où des conspirations longtemps dénoncées comme des élucubrations ont été mises à jour par des preuves irréfutables. Prenons d’abord le cas des révélations de WikiLeaks, qui ont exposé au grand jour les pratiques clandestines de gouvernements et d’organisations internationales. Ces fuites ont permis de confirmer l’existence de programmes secrets, d’espionnage massif, ou de manipulations politiques jusque-là niées. Ensuite, la déclassification progressive de documents gouvernementaux a levé le voile sur des opérations jusque-là occultées, comme le projet MK-Ultra de la CIA, où des expériences de contrôle mental sur des citoyens furent menées sans leur consentement. Enfin, des enquêtes journalistiques rigoureusement menées ont permis de démonter des mensonges d’État, à l’image du scandale du Watergate, qui a conduit à la démission du président Nixon, ou des investigations sur la guerre d’Irak, révélant la manipulation des renseignements sur les armes de destruction massive. Ces exemples illustrent que le scepticisme mesuré, appuyé sur des preuves solides, est un moteur essentiel de la démocratie et de la transparence.

Pourtant, à l’inverse, la majorité des théories du complot actuelles oscillent entre le plausible et l’absurde, souvent nourries par des conjectures infondées, des amalgames ou des interprétations erronées. Les rumeurs selon lesquelles Joseph Kabila serait un Rwandais remplacé par un sosie, ou qu’Ali Bongo aurait été substitué par un double après son AVC, témoignent d’une défiance profonde envers les dirigeants, exacerbée par le manque de transparence politique et les tensions sociales. De même, les allégations persistantes sur Paul Biya, prétendument mort et remplacé par un sosie, ou encore les accusations fantaisistes selon lesquelles Emmanuel Macron serait un acteur masqué, relèvent plus du folklore conspirationniste que d’une analyse rationnelle. Plus anciennes, les légendes autour de Jean-Bedel Bokassa, accusé d’anthropophagie et de pratiques occultes, illustrent comment des récits exagérés peuvent se transformer en vérités populaires, malgré l’absence de preuves tangibles. Ces théories, souvent véhiculées sur les réseaux sociaux, prospèrent dans un climat de méfiance généralisée, où l’émotion et la peur prennent le pas sur la raison.

Cette inversion du cheminement – où l’on part d’une croyance sans fondement pour tenter de la valider – est caractéristique du raisonnement complotiste. Contrairement au scepticisme classique qui s’appuie sur la preuve et la cohérence, le complotisme se nourrit d’un hyper-scepticisme envers toute information contradictoire, d’une surinterprétation des indices favorables, et d’une imperméabilité aux faits. Ce mécanisme explique en partie pourquoi certaines théories, même les plus invraisemblables, continuent de séduire ou d’inquiéter, malgré leur absence de fondement solide.

La synthèse de ces constats invite à une vigilance accrue. D’un côté, il est crucial de reconnaître que des conspirations réelles existent et que la transparence démocratique doit être renforcée pour les dénoncer efficacement. De l’autre, il est tout aussi essentiel de développer un esprit critique affûté, capable de distinguer les faits avérés des fictions, et d’éviter que la méfiance légitime ne se transforme en paranoïa collective. L’intelligence citoyenne ne doit pas se laisser happer par le sensationnalisme ou les récits simplistes, mais s’appuyer sur la rigueur, la vérification et la nuance.

En définitive, face à la prolifération des théories du complot, l’appel à la vigilance et au pragmatisme s’impose. Il ne s’agit pas de fermer les yeux sur les zones d’ombre du pouvoir, mais de cultiver une exigence de preuve et une capacité d’analyse qui protègent la démocratie contre la désinformation. C’est par cette posture lucide et engagée que nous pourrons conjurer les dérives du complotisme et préserver la confiance dans les institutions, sans renoncer à la critique constructive.